Cours de Droit Administratif synthétique et complet

Nos cours de droit administratif sont plus simples à comprendre et à apprendre. Ils sont accompagnés de centaines de contenus pédagogiques hyper pratiques (fiches de révisions, fiches d'arrêts, flash cards, mind maps, vidéos, exercices, entraînements, quiz...)

Rejoins plus de 17,000 étudiants qui améliorent leurs notes sur JurisLogic

Tout le programme de Droit Administratif de la Licence 2

Avec nos cours de droit administratif, cette matière n'aura plus de secret pour toi

Nos cours de droit sont conçus par des enseignants spécialisés dans les matières enseignées et en appliquant la pédagogique JurisLogic qui vise à décomplexifier le droit.

Le droit administratif est une branche du droit public qui traite des relations entre les individus et l’État. Il comprend les règles qui régissent les actions et les décisions administratives. Le droit administratif couvre des sujets tels que le processus réglementaire, les procédures administratives, la révision judiciaire des actions administratives et la responsabilité de l’administration.

Un cours de droit administratif est essentiel pour les étudiants en droit car il les prépare à comprendre et à naviguer dans le cadre juridique qui régit le fonctionnement des organismes publics. Les étudiants acquièrent une connaissance approfondie des principes et des pratiques qui régissent les actions de l’État et de ses institutions.

Sommaire du cours de droit Administratif 1

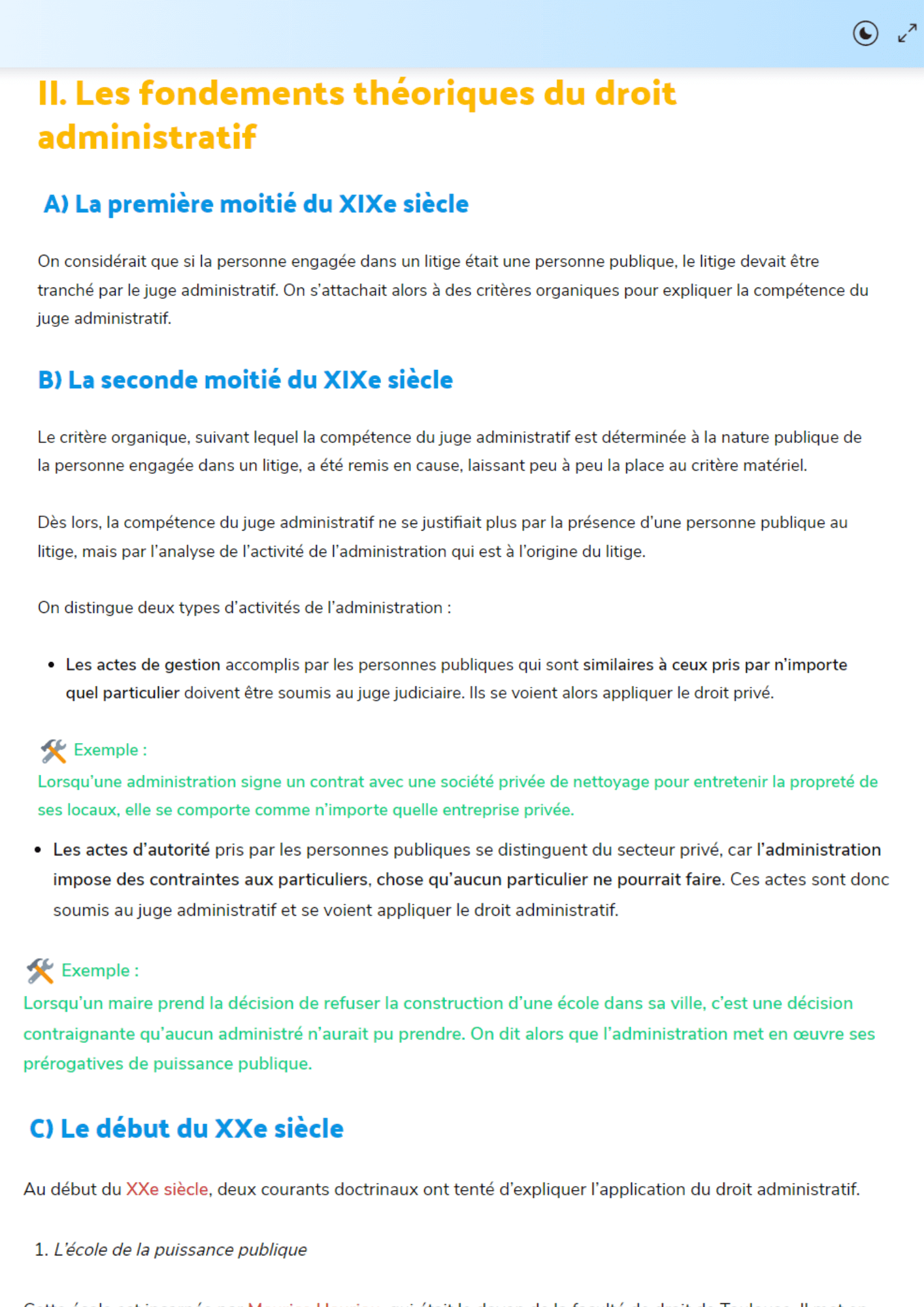

- Séance 1 : Les origines du droit administratif

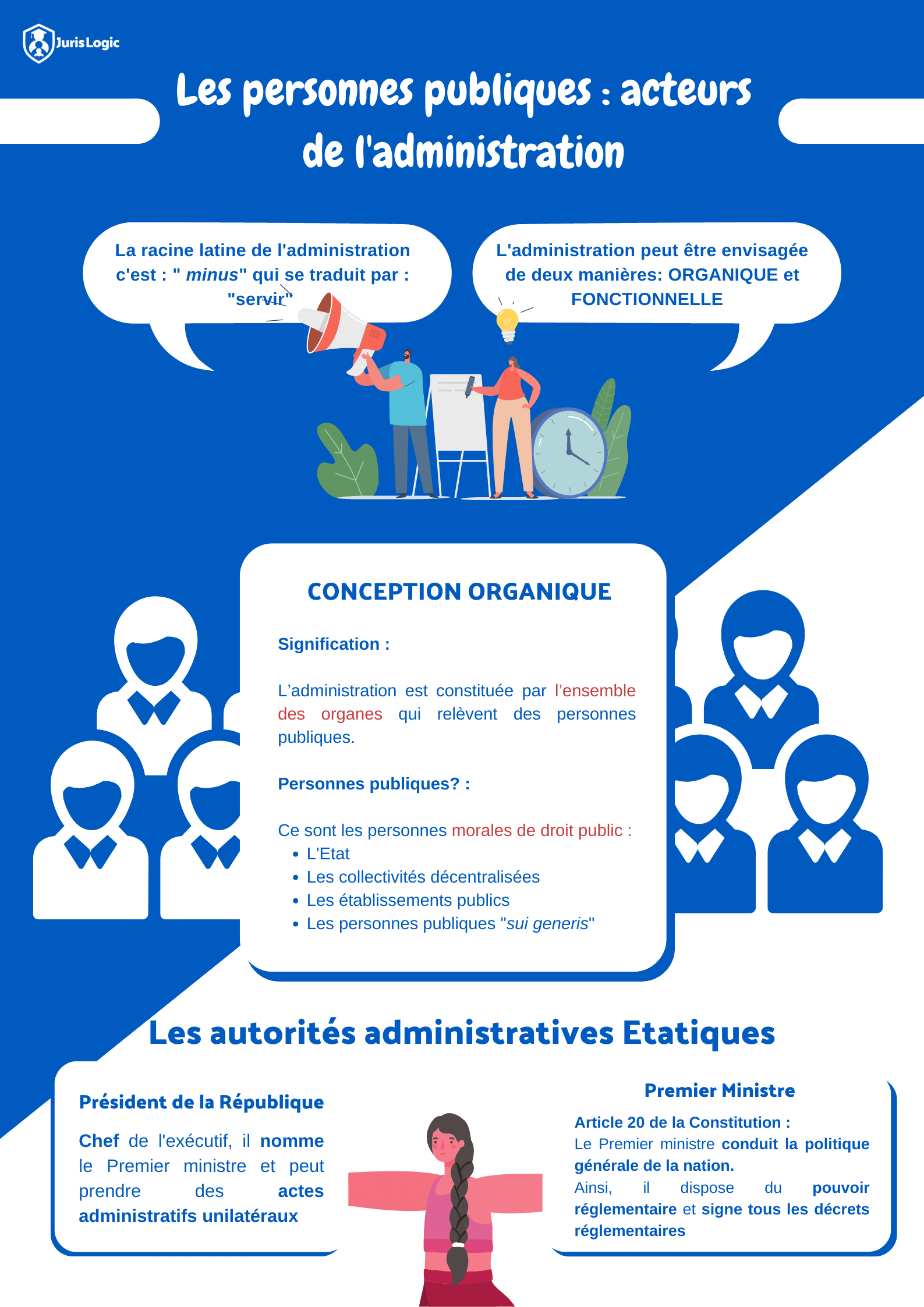

- Séance 2 : Les personnes publiques, acteurs de l’Administration

- Séance 3 : Les sources constitutionnelles

- Séance 4 : Les normes internationales et le droit de l’Union européenne

- Séance 5 : Les sources légales et règlementaires

- Séance 6 : Les sources jurisprudentielles

- Séance 7 : La juridiction administrative

- Séance 8 : Les recours juridictionnels

- Séance 9 : Le recours d’urgence

- Séance 10 : Les conflits de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire

Sommaire du cours de droit Administratif 2

- Séance 1 : La notion de service public

- Séance 2 : Le régime du service public

- Séance 3 : La police administrative

- Séance 4 : La notion d’acte administratif unilatéral

- Séance 5 : Le régime de l’acte administratif unilatéral

- Séance 6 : La notion de contrat administratif

- Séance 7 : Le régime du contrat administratif

- Séance 8 : Le contentieux des contrats administratifs

- Séance 9 : La responsabilité administrative – Fait dommageable et fait générateur

- Séance 10 : La responsabilité administrative – Préjudice, lien de causalité et personne responsable

Des cours de droit conçus par une équipe pédagogique de choc

Tous nos cours sont rédigés par des doctorants ou professionnels qui ont adhéré à notre vision de l’apprentissage du droit.

Chaque cours est pensé après une réflexion partagée pour obtenir le meilleur cours possible qui te permettra de compléter, apprendre ou approfondir les matières qui te posent un problème (le Droit Administratif par exemple😊).

Ce qui m'a intéressé dans la conception de cours pour JurisLogic c'est l'approche centrée sur l'étudiant.

Thomas

J'ai tout de suite compris l'intérêt pour les étudiants d'avoir des supports complémentaires avec une approche différente.

Aurélie

Le droit des obligations est souvent jugé difficile, à tort. Dans mon cours JurisLogic, j'ai fait tout mon possible pour le rendre clair et précis.

Martin

Les formats proposés par JurisLogic sont un véritable atout pour un étudiant en Licence pour compléter, approfondir et réviser.

Alexandre

En tout, plus de 20 doctorants ou professionnels ont participés à la création de cours sur JurisLogic.

Flavio

Co-fondateur de JurisLogicUn cours de droit de droit administratif pas comme les autres

Voiçi ce qui fait que les cours de droit administratif sur JurisLogic sont différents

Complets

Accessibles 24h/24

Blocs pédagogiques

Mises à jours régulières

Langage juridique clair

Conçus par des experts

Des cours de droit administratif, mais pas que !

Avec JurisLogic tu accèdes à tellement plus que des cours de droit, qu’il serait dommage qu’on ne t’en parle pas ! Avec un seul abonnement, à partir de 9.99€/mois, tu accèdes à des milliers de contenus pédagogiques dans 27 matières de la Licence Droit (y compris les cours de droit administratif bien sûr !).

Cours optimisés, fiches de révision et fiches d'arrêts

Des vidéos de cours, des Flash Cards et des Mind Maps

Des Quiz, des sessions d'entrainement et des exercices corrigés

JurisAsk : l'intelligence artificielle qui t'aide à générer des fiches d'arrêts et des plans de dissertations

Plus de 0 inscrits

Ce qu'en disent nos étudiants

Tu peux aussi consulter tous nos articles relatifs au cours de droit administratif

Contrat administratif : définition et régime juridique

L’Administration dispose de 2 moyens pour exercer ses compétences et accomplir ses missions : l’acte administratif unilatéral et la voie consensuelle s’exprimant par la conclusion d’un contrat privé ou d’un contrat administratif, soumis à un régime juridique particulier. Comment reconnaître un contrat administratif ? Quels

Arrêt Arrighi – 6 novembre 1936 : fiche d’arrêt et portée

L’arrêt Arrighi du Conseil d’État rendu le 6 novembre 1936 est la consécration jurisprudentielle de la théorie de la loi-écran. Il s’agit donc d’une décision fondamentale en droit administratif qu’il est important de connaître. En droit administratif, la théorie de

Arrêt Narcy – 28 juin 1963 : fiche d’arrêt et portée

L’arrêt Narcy du Conseil d’État rendu le 28 juin 1963 est un arrêt fondamental en droit administratif. Cet arrêt fixe les conditions cumulatives que doit respecter une personne privée afin de pouvoir gérer un service public. Mais d’abord, qu’est-ce qu’un

Arrêt Labonne – 8 août 1919 : fiche d’arrêt et portée

En droit administratif, l’arrêt Labonne rendu par le Conseil d’État le 8 août 1919 a été fondateur dans la reconnaissance pour le président de la République d’un pouvoir de police national primant sur l’autorité locale. En effet, les pouvoirs de

Arrêt dame Lamotte – 17 février 1950 : fiche d’arrêt et portée

L’arrêt dame Lamotte du Conseil d’État rendu le 17 février 1950 révèle un principe général du droit qui affirme la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir en toute circonstance à l’encontre d’une décision administrative. Le recours pour excès

Arrêt Arcelor – 8 février 2007 : fiche d’arrêt et portée

En France, l’arrêt Arcelor du Conseil d’État rendu le 8 février 2007 vient reconnaître la légitimité du juge administratif dans l’application d’un contrôle de constitutionnalité sur le droit communautaire. Il vient préciser la procédure à suivre afin de concilier la

Arrêt Benjamin – 19 mai 1933 : fiche d’arrêt et portée

L’arrêt Benjamin rendu par le Conseil d’État le 19 mai 1933 s’inscrit parmi les arrêts ayant précisé les limites des pouvoirs de polices administratives que possède l’autorité municipale. Quelle est la portée de l’arrêt Benjamin ? Pourquoi est-il un arrêt

Arrêt Commune de Morsang sur Orge : fiche d’arrêt et portée

Le 27 octobre 1995, le Conseil d’État a rendu l’arrêt « Commune de Morsang sur Orge » resté célèbre en droit français pour ses faits exceptionnels et étonnants. Mais le véritable intérêt de cet arrêt repose sur le sujet en jeu :

Recours de plein contentieux

Le recours de plein contentieux ou recours de pleine juridiction est une procédure intentée devant le tribunal administratif lors d’un litige entre l’administration et un administré. Qu’est-ce qu’un recours de plein contentieux ? Quelle est la différence entre le recours pour excès

Privilège du préalable en droit administratif

Le privilège du préalable est un principe de droit consacré par le Conseil d’État, donnant à l’administration un pouvoir exorbitant du droit commun. L’accord préalable du juge n’est pas nécessaire pour qu’une décision administrative soit respectée par ses administrés. Quels

Référé administratif

En droit administratif, les administrés qui requièrent une protection de leurs droits dans de brefs délais peuvent saisir le juge grâce à une procédure accélérée, il s’agit du référé administratif. Mais alors, qu’est-ce qu’un référé administratif ? Quels sont les

Fait du prince : théorie du droit administratif

Lorsqu’elle conclut un contrat administratif, l’Administration dispose de prérogatives : pouvoir de direction et de contrôle, pouvoir de sanction, pouvoir de modification et de résiliation unilatérale du contrat. En contrepartie, son cocontractant a droit à une indemnisation lorsque l’exécution du

Recours pour excès de pouvoir en droit administratif

En droit administratif, il existe 2 recours principaux ouverts aux administrés : le recours de plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir. Qu’est ce qu’un recours pour excès de pouvoir ? Quelles sont les conditions de la procédure ? Quelle

Ordre public en droit administratif français

Concept insaisissable au périmètre fluctuant selon les époques, l’ordre public n’est mentionné explicitement qu’une seule et unique fois dans nos textes constitutionnels. C‘est à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 qu’il fait son apparition : « Nul ne doit être inquiété

Police administrative : définition, pouvoirs et titulaires

Notion clé du droit administratif, la police administrative joue un rôle essentiel dans la prévention des troubles à l’ordre public. Mais alors, quelle est la finalité de la police administrative ? Quels sont ses pouvoirs et par qui sont-ils exercés ? Comment la différencier

Acte administratif unilatéral : définition et régime juridique

L’Administration recourt à 2 moyens pour exercer ses compétences et accomplir ses missions : la conclusion d’un contrat administratif ou l’élaboration d’un acte administratif unilatéral. Quels sont les différents types d’actes administratifs unilatéraux ? Comment sont-ils élaborés et qui en est à

Acte de gouvernement : définition et régime juridique

Parmi toutes les mesures prises par le pouvoir exécutif, l’acte de gouvernement est sans doute l’acte à la nature la plus controversée dans la mesure où il échappe à tout contrôle juridictionnel. Qu’est ce qu’un acte de gouvernement ? Pourquoi n’est-il pas contrôlé par

Arrêt Nicolo – 20 octobre 1989 : fiche d’arrêt et portée

Arrêt emblématique du droit administratif en France, traçant un lien direct entre droit communautaire et droit interne, l’arrêt Nicolo du Conseil d’État a su se faire désirer tant par la doctrine que par le Conseil Constitutionnel et la Cour de cassation. Mais

Arrêt Blanco – 8 février 1873 : fiche d’arrêt et portée

Arrêt incontournable de la licence de droit, l’arrêt Blanco est considéré comme un arrêt fondateur du droit administratif français, traçant la frontière entre compétence du juge judiciaire et compétence de la juridiction administrative. Mais alors, que lui vaut ce titre d’arrêt fondateur

Voie de fait en droit administratif

La voie de fait est une notion du droit administratif qui constitue une exception au principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires. En effet, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la voie de fait. Mais c’est quoi une

Fiche de l’arrêt Blanco : 8 février 1873, Tribunal des conflits

Sommaire L’arrêt Blanco : rappels Rappel de méthodologie de la fiche d’arrêt Il y a en général 6 étapes de la fiche de jurisprudence. Bien que la méthode varie légèrement en fonction de l’enseignant, vous ne pouvez pas vous

Essaye gratuitement notre plateforme et découvre des milliers de contenus pédagogiques innovants, des entraînements, JurisAsk (intelligence artificielle) et du tutorat personnalisé, pour t’aider à comprendre le droit, réussir tes TD, tes partiels ou tes concours ✊