La responsabilité du fait personnel est issue de l’article 1240 du Code civil qui dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Sommaire

1. La responsabilité du fait personnel : définition

La responsabilité civile contractuelle

Fondée sur l’article 1231-1 du Code civil, la responsabilité civile contractuelle est mise en œuvre dans le cadre de l’exécution d’un contrat.

La responsabilité civile délictuelle

Fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil (article 1382 avant la réforme), la responsabilité civile délictuelle suppose qu’une personne ait causé un dommage à autrui en raison d’un acte juridique, volontaire ou involontaire.

La responsabilité civile délictuelle se décompose entre :

• La responsabilité du fait personnel : le droit commun de la responsabilité, le débiteur de l’obligation de réparation est, tout à la fois, l’auteur et le responsable du dommage. La responsabilité qui nous intéresse aujourd’hui.

• La responsabilité du fait d’autrui : lorsqu’on est responsable des faits commis par une autre personne. Par exemple, les parents envers les actes de leurs enfants. (Article 1242 du Code civil)

2. Les conditions de la responsabilité civile

Un fait générateur : la faute

La faute peut aussi bien être volontaire qu’involontaire (article 1240 du Code civil). La faute peut également résulter d’une imprudence ou d’une négligence (article 1241 du Code civil).

En effet, la faute civile ne requiert aucun élément intentionnel, c’est une notion objective, on peut être fautif sans avoir conscience de la portée de son acte.

(Cass. 2ème civ. 20/10/2016)

N’étant définie par aucun texte, les juges se livrent à une appréciation de la faute au cas par cas, ils se basent sur les notions d’écart de conduite, de violation d’une règle ou d’abus de droit.

• Un acte positif : un comportement contrariant une norme juridique impérative.

Un préjudice : le dommage

En droit français, plusieurs types de dommages ouvrent droit à indemnisation :

Le dommage matériel englobe plus largement le gain manqué et la perte éprouvée par la victime en raison de la faute.

• Le préjudice moral : une atteinte psychologique impactant le bien-être psychique de la victime, c’est-à-dire, ses sentiments, son honneur ou sa réputation. Il peut être la conséquence de propos diffamatoires, d’injures ou directement d’un préjudice corporel.

Ex : l’auteur d’un accident de la circulation ayant causé la mort d’un enfant doit indemniser les parents de celui-ci.

Le lien de causalité

Le lien de causalité est l’élément essentiel permettant d’établir la relation entre la faute et les dommages causés à la victime. Si aucune preuve ne permet d’établir que ce trouble est issu de cette faute, alors la responsabilité civile de son auteur ne peut pas être engagée.

• L’équivalence des conditions : la Cour retient que toutes les causes, directes ou indirectes, qui ont concouru à la réalisation du dommage.

JurisLogic : la plateforme pour réussir tes études de droit

Cours optimisés, fiches de révision, vidéos de cours, Quiz, flash cards… Tout ce qu’il te faut pour faire décoller tes notes !

3. Les exonérations de la responsabilité civile

En droit de la responsabilité civile, on parle d’exonération lorsqu’une personne échappe totalement ou partiellement à la responsabilité qu’elle aurait normalement dû encourir.

Les faits justificatifs

Le fait justificatif est une cause objective d’irresponsabilité qui neutralise le caractère illicite de la faute commise par l’agent. Puisqu’il n’y a plus de faute, il n’y a plus de fait générateur et la responsabilité de l’auteur ne peut pas être engagée.

• L’ordre ou la permission de la loi : Lorsque la loi prescrit aux agents une conduite délictuelle, aucune faute ne saurait être reprochée à celui qui s’est conformé à cette injonction. Ex : le médecin qui rédige une déclaration de maladie contagieuse n’est pas coupable de violation du secret professionnel car la loi l’y oblige, en vertu de l’article 226-13 du Code pénal.

• Le commandement de l’autorité légitime : L’ordre donné par un supérieur hiérarchique est une cause de justification au même titre que l’ordre provenant directement de la loi. Toutefois, cette exonération ne vaut plus si l’ordre exécuté était manifestement illégal. Ex : un crime contre l’humanité.

Ex : Le conducteur d’un camion se déporte sur la chaussée détruit une clôture pour éviter de renverser un piéton.

Les causes étrangères

Le défendeur dont la responsabilité est engagée dispose de 2 leviers supplémentaires pour échapper à l’obligation de réparer le dommage.

4. L’action en réparation de l’article 1240 du Code civil

L’action en réparation au titre de l’article 1240 du Code civil obéit à l’adage juridique suivant : « Ne sera réparé que le préjudice, tout le préjudice et rien que le préjudice ».

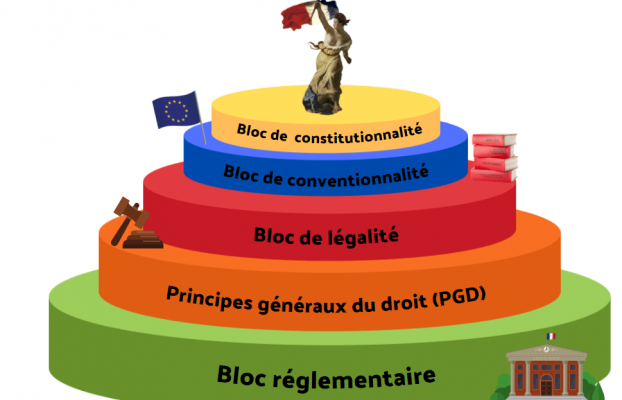

Cette action a une fonction compensatoire, l’idée est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce droit est un principe à valeur constitutionnelle, au sommet de la pyramide de Kelsen.

Chez JurisLogic, on n’a pas peur d’aller au-delà de ta demande : des cours optimisés, des fiches de révision, des vidéos et même des exercices corrigés dans plus de 27 matières du droit !

N’hésite pas à jeter un œil à notre plateforme, la réussite de ta licence est à portée de clic. 😉

Besoin d'améliorer tes notes en droit des obligations ? Découvre JurisLogic.

La licence de droit n’est pas un long fleuve tranquille mais rien ne t’empêche d’apprendre le rafting.

Chez JurisLogic, le droit, on en a fait de l’eau.